Disque SSD Conseil d'achat: Comment choisir le bon produit

- Essentiel en bref

- La plus-value apportée par le SSD se ressent dès la première utilisation : grâce à la mémoire de type flash, les temps de chargement sont réduits au maximum.

- Contrairement aux disques durs mécaniques, les SSD ne comportent aucune pièce mobile, d’où leur excellente résistance aux chocs et aux secousses.

- Avec leur poids plume et leur petit gabarit, les SSD conviennent tout particulièrement aux ordinateurs portables et aux appareils nomades. Leur talon d’Achille réside dans leur nombre d’écritures limité, bien que cette limite soit plus théorique que pratique.

- Les SSD varient énormément selon le type de cellule NAND utilisées, les interfaces disponibles pour l’installation et le rapport de forme.

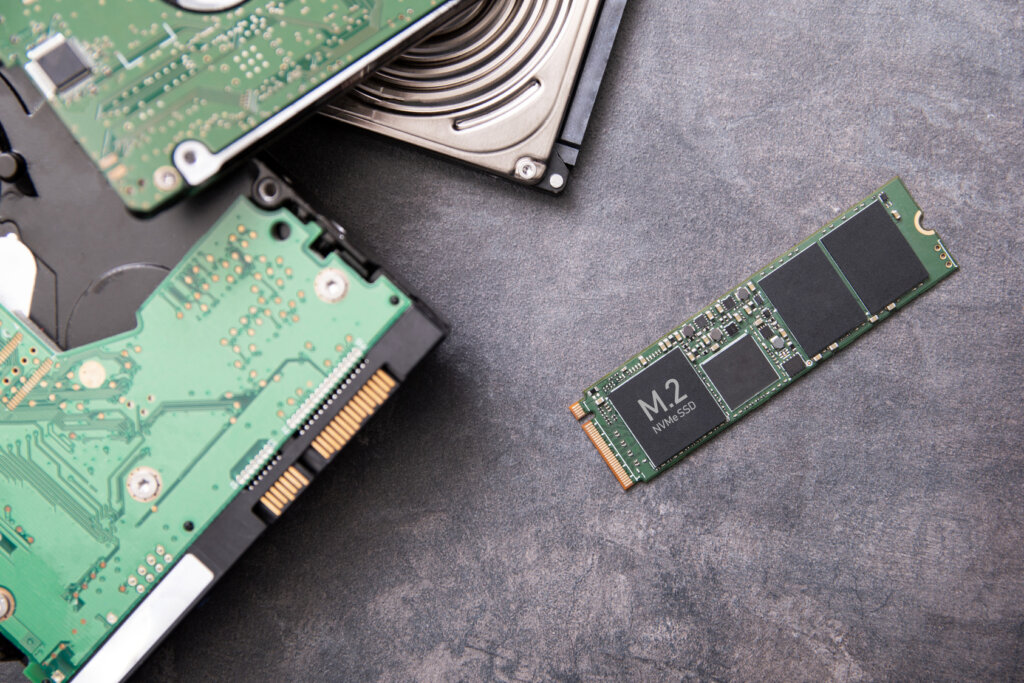

Le SSD sonne-t-il le glas du disque dur classique ?

Le disque dur est, avec le processeur, la mémoire vive et la carte graphique, la pièce maîtresse de tout ordinateur : c’est lui qui stocke l’ensemble des données nécessaires au fonctionnement de l’appareil, que ce soit le système d’exploitation ou les différents logiciels installés, sans oublier l’ensemble des fichiers et données afférents. La technologie magnétique HDD a longtemps été la norme, mais depuis plusieurs années, une nouvelle génération de mémoires numériques est en train de repousser les exigences : le Solid State Drive.

Plus rapides, plus légers, plus solides, plus fins, plus silencieux, les disques SSD n’auraient-ils que des vertus ? Le point sur ce tournant technologique.

Comment fonctionne un disque dur ?

Commençons par le B-A.BA : les disques durs, ce sont des supports de stockage permanent ; ces mémoires de masse s’opposent en cela aux solutions de stockage volatile ou temporaire, comme les barres de mémoire vive. Pour faire simple, les fichiers enregistrés, au lieu de se volatiliser une fois l’ordinateur éteint, sont conservés sur le disque dur de façon durable. Ainsi, l’utilisateur peut y accéder au prochain démarrage. Attention toutefois : du point de vue de la technologie utilisée, les disques durs classiques et les SSD n’ont pratiquement rien à voir.

Le disque dur classique

Le HDD (Hard-Drive Disk) fait intervenir un disque magnétique qui stocke les informations sous forme de pistes. Le premier prototype du genre a été développé pour IBM par l’ingénieur américain Reynold B. Johnson en 1956. Simple, permettant de stocker de très grands volumes de données, ce mode de lecture-écriture a longtemps prédominé. Aujourd’hui, un grand nombre de bases de données et de fermes de serveurs ont encore recours à ce futur ancêtre du SSD. Toutefois, le disque dur magnétique ne serait pas envisageable sans la présence de pièces mobiles (à commencer par un stylet spécial pour lire et écrire les données, et un moteur pour assurer la rotation du disque). Comme nous allons le voir, c’est là son principal défaut.

Le SSD est-il un disque dur ?

Le lexique de l’informatique doit beaucoup à l’arbitraire des informaticiens et des traducteurs. À l’origine, le nom « Hard Drive » faisait référence à la rigidité particulière du plateau utilisé par les disques durs magnétiques, comparé au plateau des disquettes (ou floppy disk en anglais, soit disque flexible). Cette distinction ô combien pertinente a survécu aux années 1990, et le mot disque dur a progressivement pris le sens de mémoire de masse dans la langue courante. Ainsi, tout comme une clé USB ne permet pas d’ouvrir des portes, et tout comme le bureau de votre ordinateur n’a pas de pieds, un disque dur SSD n’est ni vraiment un disque, ni particulièrement rigide, mais remplit exactement la même fonction qu’un disque dur. N’hésitez pas à comparer les SSD que nous avons retenus dans notre sélection !

Le « disque dur » SSD

Les supports SSD ne comportent pour leur part aucune pièce mécanique, mais font appel à des puces de mémoire flash : des « semi-conducteurs » modifient l’état électrique de « micro-condensateurs » et, ainsi, codent et enregistrent les données. La différence se ressent dès la première utilisation. La vitesse de lecture et d’écriture du SSD est sans commune mesure avec les disques durs classiques. Cette sophistication, on le devine, se répercute aussi sur le prix.

Code Quantum

Le support SSD tire parti de l’effet tunnel, un phénomène étrange mais bien connu de la physique quantique qui permet aux particules subatomiques de franchir un obstacle sans pour autant disposer de l’énergie qu’il faudrait si ces particules étaient régies par les lois de la mécanique classique. Pour faire (très) simple, le SSD code en modifiant le niveau d’énergie des électrons et traduit leur comportement en bits.

Les avantages du SSD sur le HDD

Toutes les mémoires de masse sont conçues pour l’écriture-lecture de données. Toutefois, là où les disques magnétiques sont connus pour leur haute fragilité, le SSD continue de surprendre par son mode opératoire net et sans bavure.

Rapidité de fonctionnement

Le premier avantage du SSD par rapport au disque mécanique, c’est sans doute sa rapidité. Cela vaut aussi bien pour la lecture que pour l’écriture des données. On parle en effet d’une technologie radicalement différente : oubliez le disque et le plateau rotatif, ici, la mémoire repose sur des cellules NAND qui peuvent chacune stocker plusieurs bits de données. Ces cellules sont réunies en groupes, lesquels sont organisées sous forme de pages ; ces groupes de pages sont à leurs tours organisés en blocs.

Grâce à cette stratégie, les disques SSD ne sont pas concernés par les problèmes caractéristiques des disques mécaniques. Sur ces derniers, la tête de lecture doit littéralement balayer le disque pour trouver les données recherchées. Ce mode opératoire se traduit par des temps de recherche variables et des lenteurs dues à la latence rotationnelle du plateau.

Sur un SSD, ce n’est jamais le cas. Toutes les sections du support sont accessibles instantanément et en temps réel.

Attention

Les vitesses de lecture et d’écriture des disques SSD ne sont pas toutefois symétriques. La lecture peut être remarquablement rapide alors que l’écriture peut être plus lente.

Quantité d’énergie consommée

Cette dimension revêt une importance centrale pour ce qui concerne les ordinateurs portables, en effet, les appareils nomades ont besoin d’une bonne autonomie pour conserver leur raison d’être. Les disques durs classiques consomment beaucoup d’électricité pour assurer la rotation du plateau fixe et le déplacement de la tête de lecture. À l’inverse, le SSD ne comporte pas de pièces mécaniques. L’essentiel de l’énergie utilisée est donc dédié au stockage de données.

Les SSD sont souvent utilisés sur des ordinateurs de bureau ou des serveurs de données au regard de leur aspect écoénergétique. Beaucoup d’ordinateurs portables et de tablettes tactiles sont également équipés d’un SSD. Cela leur permet d’étendre leur autonomie à quelques heures supplémentaires lorsqu’ils sont hors tension.

Audibilité du périphérique

Un disque SSD étant dépourvu de composants mobiles, il réalise les mêmes opérations qu’un HDD sans émettre un seul bruit. Les meilleurs SSD sont pratiquement inaudibles. Au contraire, les pièces mécaniques qui composent le HDD sont très audibles quand elle sont en cours d’utilisation. Cela est d’autant plus vrai si l’ordinateur en question a pris de l’âge. En effet, il suffit que le disque soit endommagé, trop fragmenté ou tout simplement mal fixé, pour qu’il commence à se faire entendre.

La fragmentation est un phénomène propre au HDD : les fichiers étant classés un à un suivant l’ordre de leur enregistrement, la modification d’un fichier antérieur nécessite d’enregistrer les nouvelles données sur un autre emplacement que les sections existantes. Du fait de cette dispersion des données, la tête a besoin de chercher à plusieurs endroits du disque pour accéder à un seul fichier. Les pièces mobiles sont davantage sollicitées.

Vulnérabilité aux chocs

Les HDD sont connus pour leur grande fragilité. En effet, les composants mobiles sont hautement sensibles aux vibrations extérieures, et il suffit d’un choc relativement conséquent pour compromettre l’intégrité du disque dur et le rendre inutilisable. À cela s’ajoutent les risques de voir ses données effacées par un champ magnétique environnant, un court-circuit, voire de la rouille.

Les disques SSD offrent une résistance idéale à tous ces aléas : ils peuvent encaisser bien plus de vibrations et absorbent facilement les chocs lorsqu’ils tombent.

Portabilité et poids du format

Les disques durs magnétiques n’ont pas été conçus pour la portabilité. Ils étaient à l’origine destinés à être fixés sur un support spécial, à l’intérieur de l’unité centrale. Les SDD, en revanche, équipent la plupart des appareils nomades actuels. SanDisk a d’ailleurs renforcé cette tendance avec son SSD Extreme Portable. Celui-ci n’est pas plus grand qu’un ancien téléphone cellulaire et pèse 38,9 grammes pour 1 To de stockage !

La différence de poids entre un disque dur SDD et un HDD varie en fonction du « facteur de forme » que nous présentons en 3ème partie de ce guide. Le format 2.5‘’ ne permet pas de détecter une différence de poids importante entre les deux concepts. Les 2 ou 3 grammes en plus des disques mécaniques sont en partie dus au boîtier métallique où ils sont logés. C’est surtout en ce qui concerne les plus grands formats de disque dur que la légèreté du SSD se fait sentir. À noter que cet aspect entre peu en compte dans les performances du périphérique.

Les variantes de disques SSD au choix

Les premiers disques durs étaient des unités internes et fixes, destinées à l’usage exclusif d’un PC de bureau. Le SSD adopte de nouvelles formes et de nouvelles fonctionnalités.

La différence entre un SSD interne et un SSD externe

La grande différence entre un SSD interne et un SSD externe, c’est l’emplacement. Les SSD internes sont placés à l’intérieur de l’ordinateur. Il s’agira du corps de l’appareil pour un laptop ou de l’unité centrale pour un ordinateur de bureau. Le disque interne est raccordé à la carte mère à l’aide d’une interface SATA ou SAS. Mais les différences ne s’arrêtent pas là.

Sauvegarde des données

Les SSD internes servent à stocker les données du système d’exploitation et des logiciels sur un ordinateur. Cela inclut les fichiers requis pour l’utilisation de ces programmes. Ces fichiers peuvent toutefois être corrompus par un virus ou supprimés accidentellement. C’est là que le disque SSD externe peut entrer en jeu en créant une sauvegarde pour les données du disque dur interne.

Installation du périphérique

Les SSD internes ne sont pas des périphériques prêts à l’emploi. Leur installation est assez complexe et nécessite l’utilisation de logiciels spéciaux. La méthode d’installation varie également d’un modèle d’ordinateur à un autre. Le SSD externe est pour sa part un périphérique immédiatement utilisable. Cela signifie qu’il sera automatiquement détecté et pris en charge par l’ordinateur dès son branchement sur un port USB.

Vitesse de traitement des données

Les SSD internes sont conçus pour être plus rapides que les SDD externes. Les SSD externes dépendent d’une connexion USB standard pour écrire et lire des données à travers l’ordinateur, tandis que le SSD interne est branché directement à la carte mère via une interface de connexion avancée.

Disques hybrides SSHD

Les SSHD sont des designs hybrides de disques SSD et HDD. Ils utilisent des semi-conducteurs pour offrir les avantages d’un disque dur mécanique sans l’inconvénient des pièces mobiles. Cela inclut l’accès rapide aux données d’une part et l’obtention d’un espace de stockage supérieur à moindre coût d’autre part.

Accéder plus rapidement aux données utiles

Un SSHD utilise une faible portion de mémoire flash pour le stockage des données les plus utilisées. Il s’agit essentiellement des données nécessaires à une charge moyenne de travail informatique. L’espace attribué à cette fonction SSD est d’environ 8 Go. Le système sera plus performant sachant qu’il trouvera plus rapidement les données dont il a besoin.

Le reste du périphérique est conçu comme un disque dur classique avec un espace de stockage de 1 To ou plus. Cette autre portion servira au stockage des données les moins utilisées. Cela va de la musique aux fichiers vidéo en passant par les jeux et les documents divers.

Obtenir plus de stockage à moindre coût

Dans le domaine des supports de stockage, le prix du produit augmente proportionnellement selon la quantité d’espace de stockage disponible. Cette considération est bien plus pertinente pour les disques SSD, surtout ceux de la marque Intenso. Un modèle avec un stockage supérieur à 240 Go coûte encore très cher sur le marché actuel. Un disque dur HDD sera plus abordable, même pour un volume de stockage supérieur. Il lui manque toutefois la rapidité apportée par le stockage flash. L’idéal serait de trouver un format qui apporte un juste compromis entre les deux. Cela tombe bien, c’est justement ce que le disque dur hybride entend apporter.

Le facteur de forme

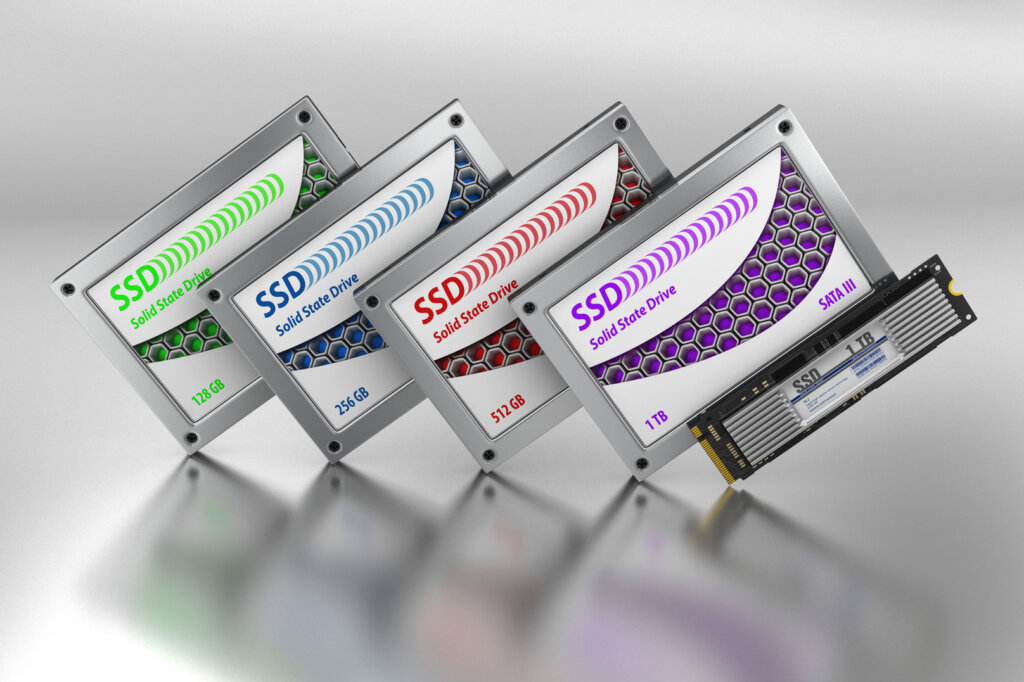

Le « facteur de forme » est le terme informatique caractérisant la forme et la taille des composants d’un ordinateur. Dans le cas du SSD, il y a quatre formats au choix.

ATA 2.5 pouces

Le premier et le plus courant d’entre eux est le format serial ATA 2.5 pouces avec une interface SATA. Ce type de disque SSD a une forme similaire à celle d’un disque dur classique pour ordinateurs portables. Son branchement s’effectue à l’aide de câbles et d’interfaces SATA classiques. Un adaptateur peut toutefois être nécessaire pour une installation sur ordinateur de bureau.

SSD / AIC

La deuxième option est la carte d’extension SSD / AIC. Ce format est potentiellement plus rapide que les autres sachant qu’il utilise une connexion PCI Express au lieu du SATA. Un disque SSD / AIC se branche directement sur la carte mère.

SSD M.2.

La troisième option envisageable est le SSD M.2. Il est presque aussi grand qu’une barre de RAM et constitue la norme pour les ordinateurs portables au design slim. On peut toutefois aussi en trouver sur la carte mère de certains ordinateurs de bureau. La plupart des disques M.2 font 22 millimètres de large pour 80 millimètres de long. Les dimensions du périphérique sont généralement précisées dans l’appellation : les deux premiers chiffres correspondent à la largeur tandis que les autres indiquent la longueur. La taille la plus courante est appelée M.2 Type-2280.

SSD U.2.

Le quatrième format disponible pour un disque SSD est l’U.2. Celui-ci ressemble beaucoup de visu à un disque dur SATA classique. Il utilise toutefois un autre type de connecteur et une meilleure interface PCIe pour le transfert de données. Les SSD U.2 tendent à être plus chers, mais offrent plus de capacité de stockage que les M.2 standards.

Trois critères essentiels pour choisir le bon SSD

Le choix du meilleur disque SSD ne dépend pas uniquement de la capacité de stockage offerte par l’appareil. Il importe en effet d’examiner le type d’interface disponible pour le branchement du SSD. À cela s’ajoutent la durabilité du périphérique et le type de technologie NAND qu’il utilise.

Interface de branchement

Il existe essentiellement trois types d’interfaces pour un disque SSD, à savoir l’USB, le SATA et le PCI-Express.

Serial ATA

Le SATA est le type d’interface le plus populaire pour un disque dur. On le retrouve aussi bien sur les SSD que les HDD. La dernière révision disponible pour ce type d’interface est le SATA III. Celle-ci fournit une bande passante de 1,5 Go/s à 6 Go/s. Le câble SATA n’est conçu que pour le transfert de données. Un câble distinct est requis pour l’alimentation du périphérique.

PCIe

Le PCI-Express ou PCIe est surtout conçu pour les cartes graphiques et autres cartes d’extension. Certains fabricants l’ont toutefois ajouté à la conception de disques SSD M.2 et AIC. Les données sont transférées au moyen du protocole NVMe. Le connecteur du PCIe sert également à alimenter le périphérique en courant. Le PCIe peut atteindre des débits plus élevés grâce à plusieurs liaisons de données parallèles. La largeur de liaison peut aller de 1 à 32 voies selon le modèle et son utilisation. Le PCIe en est a actuellement à sa version 4.0, mais une version PCIe 5.0 devrait bientôt voir le jour.

USB

L’USB est pour sa part l’option la plus universelle pour des périphériques en tous genres, y compris le disque SSD. Une nouvelle version appelée USB 3.2 devrait d’ailleurs être disponible très prochainement. Celle-ci fournit une bande passante de 5 Go/s à 20 Go/s. L’interface USB a aussi la particularité de gérer à la fois l’alimentation et le transfert de données.

Durée de vie et limite d’écriture

Le principal point faible du disque SSD réside dans sa capacité d’écriture. Alors que les disques durs standards peuvent en théorie durer indéfiniment, les cellules du SSD ne supportent qu’un nombre limité d’opérations d’écriture. Ainsi, chaque cellule de stockage peut accueillir de nouvelles données entre 3000 et 100 000 fois au cours de son existence. Les ingénieurs ont créé des algorithmes de nivellement par usure pour répartir cette charge à toutes les cellules. C’est aussi cet algorithme qui définit la durabilité maximale de la mémoire.

Un dispositif efface périodiquement les blocs invalides et les réexpédie dans le lot de blocs libres. Ce nettoyage des blocs inutiles au profit des nouvelles données est connu sous le nom de « processus de récupération de place ». Il est normalement invisible pour l’utilisateur et prend souvent la forme d’un cycle d’écriture standard. La durée de vie restante d’un SSD est formulée en téraoctets écrits ou TBW. Le chiffre fourni par les fabricants à ce titre est avant tout une estimation. Il s’agit du volume de données inscriptibles sur toutes les cellules d’une puce de stockage pour toute sa durée de vie.

Quelle est la durée de vie d’un SSD ?

L’estimation de la durée de vie d’un disque SSD de 250 Go est comprise entre 60 et 150 téraoctets écrits. Le franchissement de cette limite est toutefois improbable en pratique. Il faudrait en effet écrire 190 go sur le disque dur tous les jours pendant un an. Cela reviendrait concrètement à ajouter quotidiennement de nouvelles données aux deux tiers de l’appareil.

Samsung avance pour sa part que sa gamme de disques durs 850 PRO SATA a une limite de 150 TBW. Cela correspond à 40 Go tous les jours pendant dix ans. L’utilisation d’un SSD pour des tâches de bureautique nécessite un volume d’écriture de 10 à 35 Go par jour. On reste bien loin de la limite d’écriture, et ce, même en montant à 40 Go par jour.

Technologie Flash NAND

Les cellules d’un SSD sont des mémoires flash NAND, une forme non volatile de technologie de stockage. Il existe quatre sortes de mémoires flash NAND, à savoir les SLC, MLC, TLC et QLC.

- Le SLC conserve un bit de donnée par cellule. C’est en fait le plus endurant des quatre formats, mais aussi le plus cher.

- Les MLC ont des cellules à plusieurs niveaux et enregistrent deux bits de données par cellule. Ils sont plus abordables que les SLC, bien qu’ils soient aussi moins durables.

- Le TLC peut stocker trois bits de données par cellule. C’est le format le plus répandu pour un disque SSD grand public.

- Le QLC possède quant à lui quatre niveaux avec une limite de 4 bits par cellule. Il est beaucoup moins durable que les trois autres, mais c’est aussi le plus abordable.

Quelles utilisations possibles pour un SSD ?

Les SSD sont principalement conçus comme périphériques de stockage principal ou secondaire pour des ordinateurs de bureau ou portable. Ils peuvent toutefois aussi être utilisés comme des extensions de stockage pour d’autres appareils, et surtout des consoles de jeux vidéo. Samsung a récemment annoncé le développement d’un modèle de SSD compatible avec des tablettes ou des smartphones. Baptisé PM830, celui-ci aurait jusqu’à 512 GB de capacité de stockage. Il proposerait aussi des vitesses de lecture et d’écriture respectives de 500 et 350 Mo/s. Découvrez ce qu’embarque le SSD qui est sorti vainqueur du comparatif !

Image 1 : © Victoria / stock.adobe.com | Image 2 : © alexlmx / stock.adobe.com | Image 3 : © Victoria / stock.adobe.com | Image 4 : © ifeelstock / stock.adobe.com | Image 5 : © Daniel Krasoń / stock.adobe.com | Image 6 : © Oleksandr Delyk / stock.adobe.com | Image 7 : © Wire_man / stock.adobe.com

93.895 critiques

93.895 critiques